はじめに

私は給与が現金+RSU(株式現物支給)の構成になっており、RSU分は源泉徴収に含まれないため確定申告を行う必要があります。

ここでは、2025年2月に令和6年の確定申告をe-Taxで操作した手順を、私のメモとして記載しています。

内容は、こちらの過去記事の内容を、現在のe-Taxシステムのインターフェースで焼き直したものです。

去年(2024年)までは、古いUIと新しいUIがつぎはぎされた微妙なシステムでしたが、今年はずいぶんまともなUIになってきました。

最初っからこのUIで全体を作り直した方が早かったのではとも思うのですが、パソコンに慣れてない人も多いので一気に変えずに徐々に徐々にUIを変えてきたんですかね。知らないですけど。

事前に用意するもの

書類

源泉徴収票・・・一般には12月。私の会社は1月頃に送付されてきますRSUの今年のvest金額 ・・・円換算した金額を利用します

VestされたRUS金額(USD)・・・RSUを扱う証券会社などから取得します為替レート・・・Vestされた日の為替レートを利用します。

- その他

- 予定納税額: 予定納税がある場合は年間の合計金額(1期分+2期分)を控えておきます

- 各種控除があれば控除用の資料も準備しておきます

- ふるさと納税: 2023年現在、ふるさと納税のサービスから(1)

マイナポータル連携してデータを自動取得や、(2)寄附金控除に関する証明書(XMLファイル)を発行しそれを適用することで簡単に確定申告できるようになっています。

- 住宅控除、医療控除、などなど

ログイン方式

e-Taxのログインは、下記3方式がありますが、現在のおすすめはマイナンバーカード方式(スマートフォンを使用してe-Tax)かと思います。

なおあまり使う必要はないですが、ID・パスワード方式の場合、税務署に行きID・パスワードを発行してもらう必要がありますが、確定申告時期(2-3月)はものすごく混むので、12月前に事前に取得しておくことがお勧めです。

- マイナンバーカード方式(スマートフォンを使用してe-Tax)

- マイナンバーカード方式(ICカードリーダライタを使用してe-Tax)

- ID・パスワード方式(予め税務署に行きID・パスワードを発行してもらう必要あり)

確定申告書類の作成と提出

- 以下のリンク先から、e-Taxシステムにを開きます。

www.e-tax.nta.go.jp

- 右上の

ログインを押して、個人の方 -> マイナポータルへと進みます。

- マイナポータルのサイトに飛ぶので、

にニ次元コードでログインを選びます

- マイナポータルの認証をします

スマートフォンのマイナポータルアプリで表示されている二次元コードを読み取りますマイナンバーカードの4桁の暗証番号をマイナポータルアプリに入力します- スマートフォンをマイナンバーに当てて、読み取りを開始します。

- 以下のページが表示されればe-Taxへのログイン成功です

e-Taxシステムのでの事前確認

- 前年にe-Taxで確定申告をしていた場合などは、Topページの下の

お知らせ・受信通知に、今年度の確定申告に関するお知らせが届いていると思いますので、目を通すと良いと思います。以下の情報が確認できます。

- 予定納税金額

- 納付設定(振替やダイレクト納付利用金融機関設定

- 今年度の確定申告のスケジュール

確定申告の開始

確定申告書作成(1.申告準備)

税務署への提出方法の選択

e-Taxで提出を選びます。(私の環境はそれしか表示されないですが)

作成する申告書の選択

1.令和6年分の申告書等の作成を選ぶとプルダウンがでます。

2. RSUと各種控除は所得税を選択します。

マイナポータル連携の選択

マイナポータルと連携するので、マイナポータルと連携するを選択し、次へ進むをクリックします。

環境の確認

「ご利用のための事前準備を行います」というタイトルの画面が出てきます。すでにマイナポータルを設定してe-Tax連携済みの場合は、最下部の利用規定に同意して次へで次に進みます。

過去にe-Taxを利用したことがある場合は、住所/氏名や予定納税額の情報を確認します。

表示された情報を確認し、問題なければ次に進みます。

マイナポータルからの証明書等のデータ取得

- マイナポータルから情報連携する場合は、

取得するを選び、マイナポータルに移動して情報を取得をクリックします。

- マイナポータル画面に飛びますので、「同意事項」を確認し

上記に同意するをチェックし、次へで進みます。

- 「確認してください」の画面で内容を確認し

次へで進みます

- 「控除証明書等の取得」で

上記(留意事項)を確認したにチェックを入れ、次へで進みます。

- e-Tax画面に戻ると、取得した情報が列挙されます。追加で取得するものがあれば、同じ操作を行います。

全ての情報が連携されたら、申告書等を作成するで、申告書作成に進みます。

医療通知などで、マイナポータル連携以外に申請用のxml形式の電子データがある場合は、ここでファイルを選択して読み込みます。

ファイルが何もなければ、次へに進みます。

申告する所得の選択等

ここで、(1)本人の生年月日の確認と、(2)申告する所得の選択、を行います。

申告する所得の選択は、その人それぞれで変わってくるので、ページの「申告する所得とは」や「申告する所得がどの所得に該当するかわからない場合」のリンク先で確認ください。

仮に、(a)勤務している会社がRUSが付与される一社のみで、(b)その一社の源泉徴収票にはRSUが含まれておらず、(c)給与所得以外の所得がない場合は、以下の選択になります。

- 「給与収入がある方、年金収入がある方、退職金を受け取った方」で「給与」をチェック

- 「給与所得に関する質問」で「お持ちの「給与所得の源泉徴収票」は1枚のみですか?」で、

2枚以上あるを選択する <== ここ重要!! (ここで2枚を選択しないとRSU分の所得の入力ができないので)

確定申告書作成(2.収入等入力)

収入・所得の入力トップページ

前のページで選択した所得の内容に応じて、入力が必要な所得の項目が出てきます。

RSUは給与所得になるので、給与所得をクリックします。

給与所得の入力

給与所得の入力画面が出てきます。

入力は、以下の3つです。ただ最後の「特定支出控除の入力」は通常ないので実質は、2つになります。

- 源泉徴収票(年末調整済み)・・・会社から渡される源泉徴収票の内容を入力します。

- 源泉徴収票(年末調整未済)・・・RSUの金額を入力します。

- 特定支出控除の入力・・・これは通常なし(該当する人は入力)

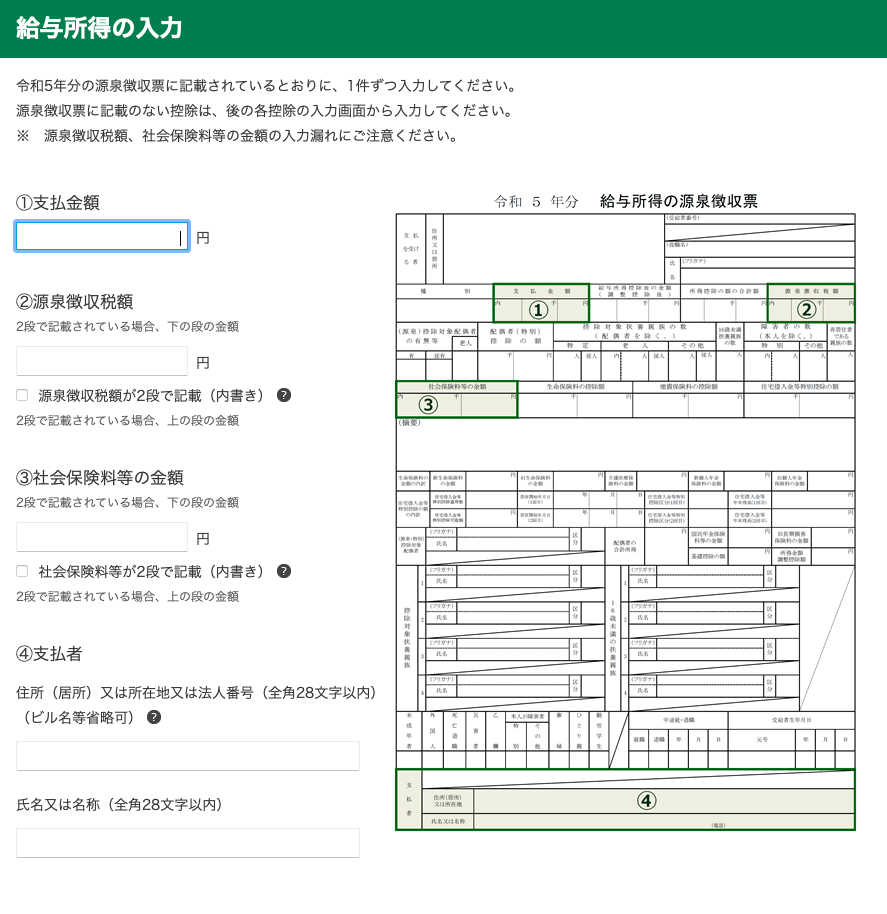

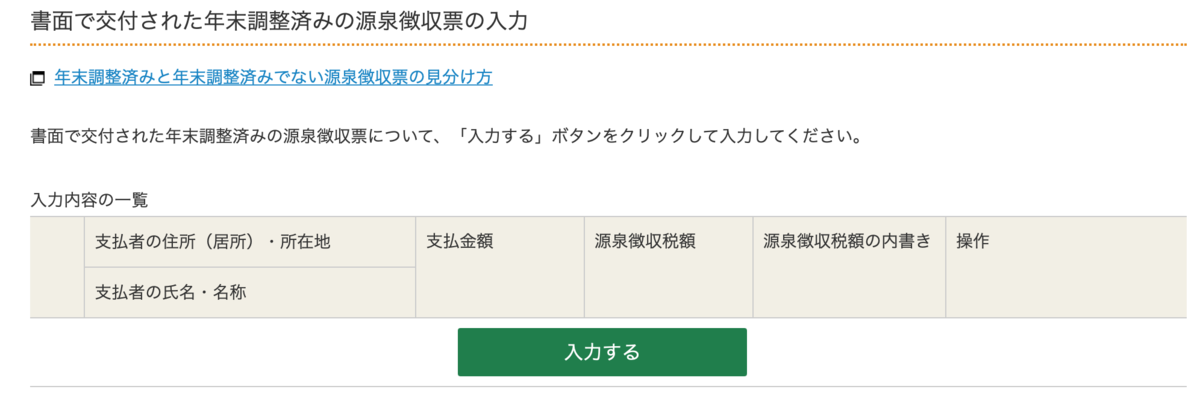

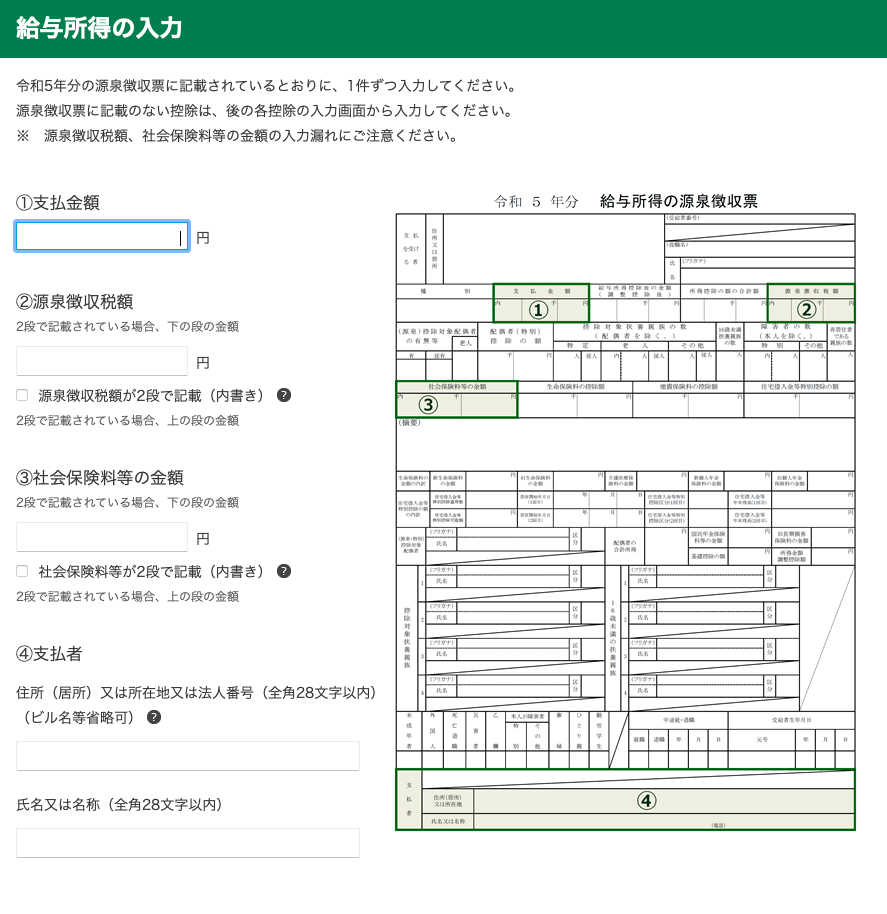

(1) 源泉徴収票(年末調整済み)の入力

最初に、会社から書面で交付された年末調整済みの源泉徴収票を入力します。

会社から提供されている源泉徴収票の内容を手入力します。画面に出てくる源泉徴収票のガイドを参考に入力します。

- 支払い金額/源泉徴収額: (A)支払金額、(B)源泉徴収税額、

- 扶養控除者の記載: (C)「(源泉)控除対象配偶者の有無等」、「配偶者(特別)控除の額」のいずれかの記載、(D)控除対象扶養親族の数

- 社会保障/保険等の控除: (E)社会保険料等の金額、(F)生命保険料の控除額、(G)地震保険料の控除額

- その他控除等: (H)住宅借入金等特別控除、(I)所得金額調整控除額、(J)本人が障がい者・・・

- 支払い者情報: (K)支払い者の住所、(L)支払い者の氏名または名称

(2) 源泉徴収票(未調整)の入力

RSUの金額の入力を行います。

入力画面は、最初の「源泉徴収票(年末調整済み)」と同じです。

RSUの場合は以下の通り入力します。

- 支払金額 : 事前確認したVestされたRUS金額(円換算)を入力

- 源泉徴収税額: 源泉徴収はないので0を入力

- それ以外の項目: 空欄でOK

- 支払者の住所・氏名: 私の場合は、本社(海外法人)を入力

- 入力が完了し内容確認たら、「入力終了(次へ)」で進む

(3) 特定支出控除の入力

私は、該当しないのでパスしました。

ここまでで源泉徴収済みの所得と、RSUの所得の入力は完了です。

全て入力したら末尾の入力終了を押して、「収入金額・所得金額の入力」の画面に戻ります。

そのほかの所得の入力

株式や不動産などのその他の所得がある場合は、それぞれ入力します。

ここでは割愛します。

確定申告書作成(3.控除等入力)

控除に関する申請です。社会保険料控除など源泉徴収で入力したものはすでに反映されています。

ここでは、ふるさと納税などの追加で控除申請したいものを入力していきます。

医療費控除

医療費控除については、こちらを参照してください。

ふるさと納税(寄附金控除)など、寄付金の控除入力をします。

私は、さとふるを使っており、マイナポータル連携でデータが連携されるので、連携されたデータを確認して終了です。

マイナポータル連携をせずにふるさと納税のポータルサイトから控除のデータをxmlファイルで取得してインポートする場合は以下の手順になります。

- 「寄附金控除」で入力を行います。

- 「データで交付された証明書等の入力」で「はい」を選択し、「次へ進む」で進みます

- 「寄附先等から交付されたデータ読込」でファイルを選択し、を選択し、「選択したファイルを読み込む」で読み込みます

- 読み込んだファイルの内容を確認し、「次へ進む」で進みます

- (参考)ふるさと納税の入力方法についてはこちらも参考になります。

住宅に関する控除の入力

住宅ローン控除などの入力になります。

私は、対象がないのでパスです。

予定納税の入力

予定納税がある方は「予定納税額」を確認します。自動入力されていない場合は手動で入力します。

その他の控除入力

他にも、追加で控除するものがあれば入力していきます。

ここでは割愛します。

控除の入力完了

全ての入力が完了したら、下記の画面の下部の入力終了(次へ)で、税額控除等の入力に進みます。

確定申告書作成(4.その他入力)

これまでの入力内容をふまた納税額の確認

入力内容に基づいた納付金額が出るので確認します。

納付方法の選択

以下を指定します。特に2つ目の納税方法と3つ目の通知方式はからなず選択することになります。

2つ目の納税方法は、税務署的には「振替納税」が推奨かと思います。納税額が30万円以内ならスマホ納税でポイントが付くAmazon Payが良いかも。そんな中で私は、振替納税の設定をしていないので電子納税でインターネットバンキングでpay-easyでの支払いをよく利用しています。

3つ目の通知方式は、e-Taxによる「電子交付」でも良いですが、私は手紙でないと気づけないタチなので「書面交付」を選択しています。

- 滞納の届出の有無

- 納税方法の選択(振替納税、電子納税、クレジット、スマホ納税、金融機関窓口の選択)

- (予定納税額の通知などの)通知方式の選択

財産債務調書、住民税等に関する事項

財産債務調書や住民税に関する選択になります。

- 財産債務調書の作成

- 条件に合致している人は、財産一覧を提出する必要があります。

- 住民税に関する事項の選択・入力

- 扶養家族など該当するものを入力します

- 住民税の徴収方法

- 「住民税の徴収方法」で、住民税を給与から天引きする場合は「特別徴収」を選択します。ここで選択しないと、翌年度の住民税の納付を自分で納付する必要があります。

基本情報の入力

氏名・電話番号や住所などを入力します。

5.送信

ここまでで確定申告の申請内容の入力が完了しました。

ここからは、e-Taxで提出するを選択した場合の手続きになります。

手続きとしては入力内容を確認して提出の流れになります。

申請内容の確認

「申請書等を表示する」で確定申告のドラフトを確認します。

税務署にe-Taxで提出します。

進め方

- 「送信する」を押します。

- 確認のダイアログが出るので、「送信を実行する」

- 送信に少し時間がかかるので待ちます

- 「正常に送信が完了しました。」というウィンドウが表示されれば送信完了です。

- 最後に「送信結果の確認」が出るので送信内容を確認します。

6.データ保存など

送信が完了したので後処理を行います。

- 送信後の作業

- 入力内容のファイルをダウンロードして保管します。翌年の申告書作成などに利用できるそうです。念の為毎年ダウンロードして保管していますが、これまで使ったことはないです。

- 添付書類の準備

- 提出が必要な書類はまとめて郵送します。

- 郵送が不要な書類は5年の保管が必要ですので必ず保管しましょう。忘れた頃に税務官が監査に来た時に書類がないと困ることになるので。

- (重要)納税方法

- ここで納税方法ごとの説明が出てきます。

- それぞれの方式のボタンを押してここから手続きを行うこともできますし、後でe-Taxのメッセージボックスを確認してそのメッセージから納税することもできます。

- アンケート

- e-Taxがより使いやすくなるために、アンケートに協力しましょう。

終了!!

以上で確定申告は完了です。

お疲れ様です!!

引き続き納税方法の話に移ります。

還付/納税

確定申告により、納税額が減った場合は還付が、納税額が増えた場合は納税を行う必要があります。

- 納税について

- 確定申告で発生した追加の税金について、期限までに納付する必要があります。

- 納付方法と納付期限は納付方法により異なります。

- 納付方法は、振替納税、ダイレクト納税、インターネットバンキング、クレジットカード、窓口納付、XX pay(スマホアプリ納付)などがあります。

納税方法は、(a) 確定申告の最後の「データ保存等」にある案内からか、(b)またはe-Taxのメッセージボックスに納付に関するメッセージが届いているのでそのメッセージを確認して、納付を進めます。

以下では、私が過去に実施した納税方法について説明します。

GMOペイメントゲートウェイ株式会社が運営するスマートフォン決済専用のWebサイト(国税スマートフォン決済専用サイト)からPayPay、AuPay、Amazon PayなどXX Payの方式で納付する方法です。こちらはスマートフォン専用での操作になります。少額納付の人の利便性向上を目的とした支払い方法のため、納付上限が30万円になります。2023年度分の納付までは30万円の納付を複数回に分けて納付という技が使えたのですが、2024年度の納付からはe-Taxシステムで納付金額が30万円以上の場合は選択できないようになりました。

スマホアプリ納付を選択した場合は、手数料がかからないや、XX Payによるかもしれないですが納税でポイントがつくなどのメリットがあります。

以下は2023年度分をAmazon Payを利用して納税した時のメモです。

Amazonアカウントでギフトカードをチャージする

最初にAmazonのアカウントにログインして、納税に必要な金額をギフトカードにチャージします。

- Amazonのサイトにログインする

- 右上の

アカウント&リストをクリックしアカウントサービスの画面を表示し、Amazonギフトカードのボタンをクリックする

- 左上の

ギフトカードの残高を確認し、不足分の金額をAmazonギフトカード(チャージタイプ)をチャージするからチャージする

- 右の

金額で必要な金額を入力し(上限 50万円)、今すぐ購入でチャージする

- 5分程度でチャージされるので、Amazonギフトカードのページで残高を確認する。

スマートフォンで、下記サイトを開く

- G-2-5 スマホアプリ納付の手続|国税庁

国税スマートフォン決済専用サイトのボタンをタップして、サイトを開く- 注意事項を確認し、次のページに進み、

Amazon payを選択して進む

- 納付者情報の入力

- 利用者の氏名・住所・連絡先を入力する

- 税務署関連情報の入力

整理番号には、事前に税務署から送付されている通知書に書かれている整理番号を入力する- 納付先税務署を選択する

- メールアドレスを設定する

- 納付内容の入力

- 確定申告の場合は、

申告所得税及び復興特別所得税を選択する

納付税目を確認し、課税期間(2023年分なら、令和5年)、申告区分で確定申告を選択する- 本税で、

納付金額(最大30万円)を入力する

- 次へ進む

ここからAmazonのサイトに移動します

- Amazonのサイトにログインすると、

国税(申告所得税及復興特別所得税)というページに移動します

支払い方法で、ギフトカードが選択されていることと残高があることを確認し、続行をクリックします- 納付情報の確認し、確定させます

- 納付が完了したら

納付内容をダウンロードで納付結果を取得し保存します。

以上で納付が完了です。

クレジットカードで納税する

手数料がそれなりにかかりますが、こちらの方が次のpay-easyより手続きが楽ですし、CX Payのような納付の上限金額もない(カードとしての上限はもちろんある)ごメリットです。

また手数料はクレジットカードのポイント還元と相殺される可能性もあるので確認してください。

- クレジット枠の一時変更

- クレジット枠が足りない場合は納税のために一時的にショッピング枠を拡大申請します。カードによってはオンラインで即時対応してくれて楽ですね

- 納税への進み方

- 確定申告の帳票送付が完了した時点: それぞれの納税方式のリンクが表示されているので

クレジットカード納付手続きを選択します

- 確定申告を完了済みの場合: 作成コーナートップの

メッセージボックスの確認を開き(下図参照)、メッセージボックス一覧の中の、納付情報登録依頼を開くと、確定申告の帳票送付が完了した時点の納税方式リンクと同じページが開いきます

- クレジットでの納税: あとは画面に従ってネットショップと同様の手続きでポチポチすればOKです。